以往相當長的一段時間,以房地產開發為支柱,國民經濟一度興旺。現在可否考慮依靠系統化全域建設低碳型海綿城市為支柱,促使國民經濟復蘇,再現經濟繁榮。

如果人們認識到房地產拉動經濟增長的原由:一是房地產品消費特別是住房消費是一種綜合性消費,涉及吃、穿、住、行、娛樂、學習、社交、享受、發展等人們生活方方面面,住房有高低級之分,高級住宅不僅是生存資料,還是享受發展資料,房地產業發展不斷滿足了人們對美好生活的向往;二是房地產業發展需要國民經濟中許多部門和行業提供物資料,與之配合發展。需要國民經濟中的建材、設備、機械、冶金、陶瓷、儀表、森工、化塑、玻璃、五金、燃料動力等許多物資部門和服務行業的產品和勞務提供配合,從而“波及”拉動發展。三是房地產業發展結果的房地產,為國民經濟許多部門和行業發展提供了前提和場所。開發營建出的房屋,能用作辦公、集會、教學、科驗、生產、經商、生活、醫療,能為部門和行業發展提供最基本的保障。就不難認可系統化全域建設低碳型海綿城市對復蘇當今經濟確有重大作用。因為低碳型海綿城市是積極應對氣候變化,借助大自然做功;污染排放少,防災減災能力強;生態環境好,經濟發展質量高的城市。能在更大范圍滿足人們對美好生活的向往,會讓人們有更可靠的安全感、更豐厚的獲得感、更美滿的幸福感;能在更大范圍需要國民經濟中許多部門和行業提供更多種類、更高質量的物質資料,與之配合發展;能在更大范圍為國民經濟中許多部門和行業的發展提供理智的前提和更優美的場所,促進其發展。何況事實上以往的房地產業,產能過剩,已不能成為國民經濟支柱產業,已在防礙經濟健康發展,房地產這一泡沫經濟已經在還將繼續嚴重影響人們的生活質量。調整產業結構,以建設低碳型海綿城市、實施鄉村振興的產業為支柱,勢在必行、刻不容緩,發展城市經濟,對復蘇當今經濟應是最貼切實際需求,最能早奏效、最能見大效的舉措。

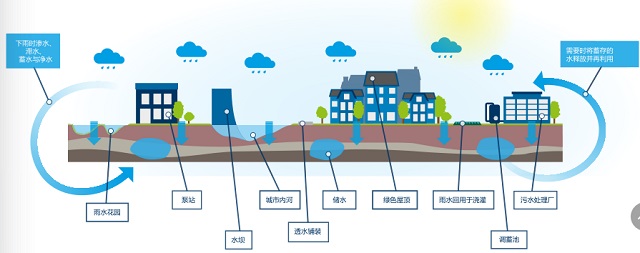

為建設自然積存、自然滲透、自然凈化的海綿城市,黨中央國務院巳出臺一系列相關政策和法規。諸如:中共中央國務院《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》、國務院辦公廳《關于推進海綿城市建設的指導意見、《中華人民共和國環境保護法》、《水污染防治行動(水十條)》等,明確提出“通過海綿城市建設,綜合采取滲、滯、蓄、凈、用、排等措施,最大限度地減少城市開發建設對生態環境的影響”。到2030年,城市建成區80%以上面積達到目標要求”。黨的十九大五中全會,對“十四五”時期我國發展作出系統謀劃和部署,明確了“十四五”時期“民生福祉達到新水平”的目標任務,國家“十四五”經濟社會發展規劃再次明確要求建設海綿城市和韌性城市。黨的“二十大”報告中明確部署“以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興”并指出“中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化”。到2030年我國發展的總體目標中明確部署“建成現代化經濟體系,形成新發展格局,基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化”、“廣泛形成綠色生產生活方式,碳排放達峰后穩中有降,生態環境根本好轉,美麗中國目標基本實現”。

全國海綿城市建設已經經歷兩輪試點、兩輪示范,以往各輪試點、示范都取得了階段性成果。在探索海綿城市工程的勘測、規劃、設計、投資、招標、施工、驗收、運維、監理和建立相關法規 、政策、制度、技術標準體系以及實施智慧管理等方面都積累了許多成功經驗、構筑了許多工程范例。每個試點、示范城市都一定程度上降低了內澇風險,并已使這些城市的水污染得到了有效的控制、水環境得到了明顯的改善。實踐證明建設海綿城市有助于應對氣候變化,降低城市內澇風險,保護生命財產安全,建設海綿城市是筑民福祉的宏偉工程。敬天愛人、以人為本、生命至上就應當持續高標準建設這類韌性城市。然而,也不難發現,在以往推進海綿城市建設試點、示范過程中,還存在如下突出問題:一是有法不依,執法不嚴。二是急功近利,忘了初心。三是底數不清,盲目上陣。四是籌資無方,投入甚微。五是設計不足,工藝粗糙。六是只盯眼前,不顧長效。七是督導乏力,浪費嚴重。八是欺上瞞下,騙套資金。這些問題具體表現不勝枚舉。由于這些問題的存在,已使許多建成項目存在功能性缺陷和顏值性缺陷,尤其是在守住城市安全底線、優化城市生態環境、提升城市承載能力、開發城市低碳經濟、強化城市智慧管理、完善城市管理機制等方面的成效并不顯著。巳經嚴重影響一些城市政府及社會大眾對海綿城市的認可度,已經嚴重制約系統化全城海綿城市建設進度和高質量發展,有必要創新推進系統化全域建設低碳型海綿城市,并成為貫徹落實黨的“二十大”戰略決策的務實行動。

若能考慮系統化全域建設低碳型海綿城市成為恢復經濟興旺發展的有效途徑,只需城市規劃、建設、管理的決策者、從業者,百倍珍惜難得機遇,真心實意筑民福祉,精準把握低碳型海綿城市的結構本質是大自然;總體目標是全面提升防災減災能力,讓城市適應氣候變化、助力減緩氣候變化,盡早實現碳達峰碳中和;基本原則是系統謀劃、全域推進,目標引領、問題導向,簡約適用、因地制宜,上下聯動、社會參與;核心任務是全面建設現代化城市、全面提升空間環境治理能力。

撰稿:李遠國

來源:水工業互聯網