貴州省安順市是中國喀斯特地貌分布最集中、最明顯的地區,虹山湖公園位于安順市核心區與虹山湖水體之間,最早建成于1985年,當時面積僅有2公頃。之后的幾十年里,公園面積不斷擴大,如今已有15公頃。如何克服虹山湖公園大面積的復雜地形地貌,讓設計與原有的生態環境相融合,既滿足當地市民的日常休閑需求,又創造出足夠的亮點能吸引外地游客,是設計的重難點。

基于此,虹山湖公園在設計之初就將設計理念與城市發展導則相契合,側重強調生態性、可持續發展性和海綿城市建設理念。通過構建大疏大密空間布局、層次豐富的景觀,營造一個以生態為基底的市民活動公園,通過展示、體驗、互動三種方式,使游人參與其中;將“尊重自然、順應自然、保護自然”的生態文明理念貫穿公園建設發展,使之成為安順市的“城市會客廳”。

依托良好生態本底 構建雨洪調蓄空間 虹山湖公園占地面積約15公頃,現狀地塊高差復雜,原場地南側林木茂密,中部與西側最大相對高差約16米,西側和東側散落分布著民宅。公園整體采用微創介入的核心設計手法,利用原有豎向關系、人地關系、植被關系因勢造景,輕設計、重本源,基于良好的生態本底,充分保護和利用自然調蓄空間,提升區域雨洪調節能力,同步實現水的自然積存、自然凈化,將虹山湖公園打造成為了安順市“分級蓄排、梯級凈化”的典型海綿示范項目。

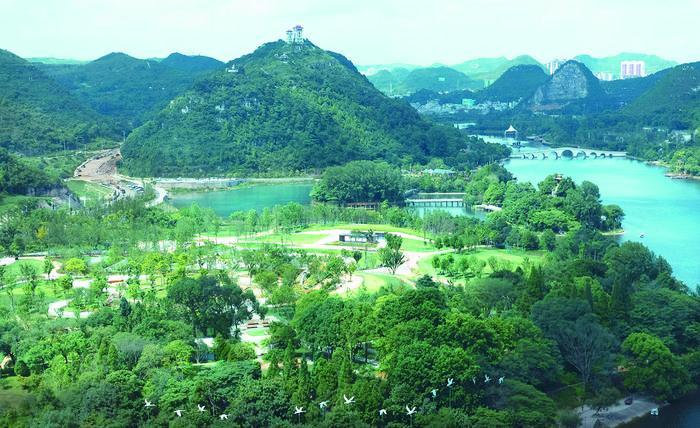

虹山湖公園鳥瞰圖日野

項目在設計時利用數據模型研究地表徑流、生態廊道,對挖、填方以及可能存在的生態風險進行判定,在重要節點結合地形地貌與功能性質,因地制宜地進行改善。場地內原有兩處低洼區,積水來源于周邊地形帶來的地表徑流和降雨,夏季洪澇嚴重。通過將東側低洼坑塘轉化為“潮汐湖”花園,搭配圍合景墻和水生態植被,既滿足兒童的戲水需求,又兼顧雨水收集調蓄的生態功能;西側地勢低洼區積水嚴重,不適宜布置住宅建筑,早期規劃沒有正確理解人地關系,此次通過將原有的老舊民宅移除,建造成一處雨水花園,充分體現海綿城市“滲、滯、蓄、凈、用、排”六字方針。項目以生態方法蓄水、凈水,需要時將水加以利用。被木棧道和燈芯草環繞的雨水花園和外形簡潔的景觀亭成為這一片區的視覺中心。公園整體形成了適應自然的動態景觀,展現了真實的自然狀態。

緩解城市缺水難題 提高資源利用效能 安順市是典型的“有雨無水、有水無盆”的山地城市,雨量豐富但用水依賴外調水源,雨水資源利用亟須加強。在增強城市防洪排澇能力的同時,更應因地制宜,把“有限的雨水資源留下來”,增強對雨水的蓄積利用,緩解城市缺水問題。

項目通過虹山湖公園將區域周邊雨水進行滯蓄、凈化后流入虹山湖水體,同時強化周邊山體的自然空間保護與修復,促進水資源涵養,滯留山體徑流,為下游城區主河道貫城河補充生態基流,有效減少了外調水的使用量,湖水也可用于園區內的綠植和園路澆灑,提高了雨水資源的利用效能。

巧用自然本底要素 提升園林環境品質 場地南側原為兒童公園區,年久失修、設施破敗、污染物堆積,造成大量空間浪費。區域綠化基底條件良好,留有許多現狀大樹,可利用現有林木進行場地的二次設計。項目保留老公園優良現狀大樹,延續場地記憶,建立起與現代人的休閑需求相適應的功能場地,重新激發綠色空間,以新場地煥活老公園、以現狀樹支撐新場地,相得益彰。對于場地植物的選擇,堅持生態、低成本養護和可持續原則,以“四時有景、處處皆景”為導向,在充分考慮本土植物應用以展現安順地域特色的基礎上,兼顧外來游客參觀需求,增加觀賞性較強的植物創造打卡點。

雨水花園實景日野

虹山湖公園尤其注重人與場地的互動,增強使用者的參與感,充分考慮場地原本的地形地貌,將一處面積較大的斜坡因勢利導改造成兒童攀爬地形樂園,兼顧植被緩沖帶的梯級凈化功能,實現海綿功能、景觀功能和體驗功能相融合的多重效果,為久居城市的孩子們提供更多親近自然、感受自然的機會和場所。

自2016年以來,安順市堅持將海綿城市建設作為貫徹落實“在生態文明建設上出新績”的重要抓手和具體實踐,除虹山湖公園外,還建成了一大批落實海綿城市理念、基于自然生態本底的項目。如婁湖生態濕地公園,通過對周邊雨水徑流的合理組織,順應自然、利用自然力量排水,對周邊區域的雨水調節起到了重要作用;楊柳灣濕地公園作為平壩區槎白河主河道的重要節點,承上啟下,充分發揮了濕地公園對上游及周邊雨水的調蓄、凈化功能。2022年,安順市成功申報成為全國第二批系統化全域推進海綿城市建設示范城市,未來將繼續堅持依托自然山水本底,建設楊湖濕地公園、金牛湖生態公園等調蓄公園,逐步形成“小河流彩大湖春,千千青螺散入城”的獨特城市風貌,構建喀斯特山地城市分級蓄排洪澇治理體系。

來源:中國建設新聞網