眼下又到寧波雨季,江北綠梅社區黨委書記王葉芬已開始緊張了。“每年夏秋這個時間段,小區里總會產生內澇,有七八幢樓周邊的道路有積水,積水最深時達到50厘米。排水、轉移低層腿腳不便的老人,這些都是社區必不可少的工作,壓力超大。”王葉芬說。

綠梅社區和相鄰的紅梅社區都屬于江北孔浦街道,由于建設年代較早,改造后的北側環城北路、南側大慶北路的道路均被抬高,致使兩個社區總體地勢較低,加之近年來,短時強降雨頻發,內河水位高漲,小區在汛期頻繁出現積水現象。

記者注意到,就在這幾天,小區在進行新一輪的內澇積水點位整治改造。“按照計劃,我們加強了綠梅和紅梅社區雨水管道改造,并在小區周邊新建雨水排口,設置閘門井,新建蝶閥井和1處強排泵站,防止河水上漲時倒灌,同時采購4輛移動式強排車布置在小區,確保小區里積水能快速外排。”江北區行政執法局相關負責人說,目前部分項目已完成,預計7月主汛前全部建成投用。

記者了解到,城市內澇指短時間內強降雨或連續性降雨超過城市的排水能力,出現道路積水等災害現象,經常發生在城市的低洼地帶。寧波地處東海之濱、大陸海岸線中段,特殊的地理位置使城市易受洪、澇、潮三重威脅,洪澇災害頻繁。統計顯示,自2000年以來,寧波市區遭受臺風及熱帶風暴襲擊的頻次越來越高。近幾年,“海葵”“菲特”“梅花”臺風給寧波造成了巨大的經濟損失。去年“梅花”臺風期間全市面平均雨量291毫米,三江口最高潮位2.97米,超警戒0.47米。多條內河水位超警戒,部分超保證水位。

為什么會產生內澇?

“城市內澇頻發,除了我市的地理、自然天氣原因之外,還需要考慮城市的規劃發展是否加劇了內澇現象的發生。”寧波波寧律師事務所主任、市人大代表范云長期關注城市內澇問題。她認為,除了我市很多地區海拔標高較低的原因,總體來看,城市排水能力不足是城市內澇發生的最大原因,城市排水系統不能與城市各個方面發展規劃相配套,導致排水能力滯后城市化進程。雨水排水系統不完整的具體表現為:正在建設的開發區等區域新建道路敷設的雨水排水系統,由于建設時序問題,雨水排水不具有系統性;近幾年市政建設和社區整治的加強,對區域排水起到了積極作用,但局部地段仍未形成完整的排水系統。

市水務設施運行管理中心相關負責人認為,我市排水系統存有不少薄弱點,一方面建設標準偏低。據調查,目前江北、海曙、鄞州部分地區超半數雨水管網重現期僅為1——3年,與省建設廳《城鎮內澇防治技術標準》的重現期3——5年存在明顯差距。另一方面是較早的防澇規劃考慮不夠系統,在易澇點改造過程中僅考慮增設排水管網、擴大管徑,未考慮內河高水位等影響因素。

排查整治進行時

面對即將到來的主汛期,這幾天,海曙區西門街道高塘花園工作人員正在逐一排查雨水排水口運行情況。

“新芝、柳莊、北郊片區,共有13個住宅小區、154幢居民樓,絕大多數建于上世紀八九十年代。這些小區不僅地勢低洼,基礎設施也相對老化。”海曙區西門街道城建辦副主任孫躍輝說,為了更精準地“把脈”該片區的排水設施情況,市、區兩級水利部門與街道工作人員多次深入現場,排查管道老化情況、分析積水原因,完善應急方案相關細節。

“當氣象部門預報可能有臺風(暴雨)影響時,內河水位接近1.6米,進入準備工作階段,確保物資到位;內河水位接近1.9米,確定為四級汛情,采取相應的防御措施;內河水位接近2.3米,保障氣囊封堵及時。”市水務設施運行管理中心排水設施管理所所長趙中華說。

事實上,為應對城市內澇問題,相關部門一直在努力。早在2014年,寧波就啟動了“治水強基”工程,開展完善城市排水防澇系統、治理低洼積水地段、提升防災應急能力等工作,從一定程度上扭轉了城市防洪減災基礎設施滯后的局面。

“其中,低洼積水地段治理是非常重要的一環,與老百姓的日常生活息息相關,其治理成效也能體現政府的治理能力和治理水平。從近幾年的實踐來看,寧波城市內澇有逐步減輕的趨勢。”寧波市城建設計研究院市政設計院副總工程師陶俊認為,目前易積水的地方主要還是老城區和部分鄉鎮低洼地區,標高一般都低于2.7米,像東部新城新建城區這種標高在3.3米以上的區域,基本不會有內澇。

江北一度是城市內澇問題較為突出的區域。當地管理部門在全市率先探索利用數字化手段,提升應急管理效率,取得了一定成效。

今年6月25日下午3點,浙江景邁環境科技有限公司排水3班組長殷洪劍收到來自江北區綜合行政執法指揮中心的消息:江北五號排口西側出現阻塞,需立即前往查看。正在這一片區巡查的殷洪劍立馬趕往現場,并及時在App上傳圖片資料及情況描述,通知工人維修。兩個小時后,該點位問題得以解決。

“以前,指揮中心需電話聯系養護單位負責人,在電話里以口頭的形式將問題大概描述給負責人,養護單位負責人再交代給值班班組長去處理。現在通過智慧平臺,值班班組長可以清楚地知道現場的問題、點位及數據,至少可節約響應時間兩小時。”江北綜合行政執法局相關負責人介紹。

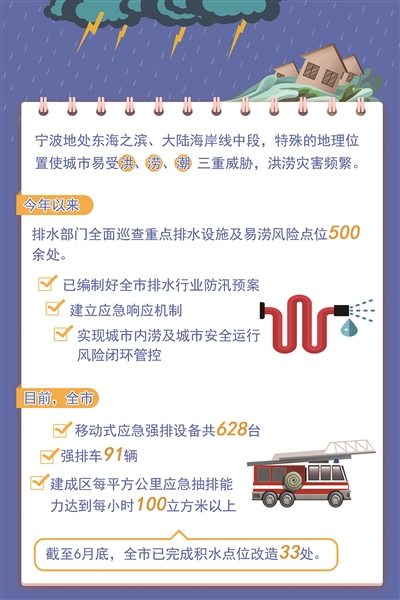

今年以來,為應對城市內澇風險,排水部門全面巡查重點排水設施及易澇風險點位500余處。“本次大排查大整治涉及我市建成區市政道路易澇點(低洼路段、下穿立交)、在建工地周邊市政道路排水設施、排水管網、雨水泵站。”市水利局相關負責人表示,已編制好全市排水行業防汛預案,建立應急響應機制,實現城市內澇及城市安全運行風險閉環管控。目前,全市移動式應急強排設備共628臺,強排車91輛,建成區每平方公里應急抽排能力達到每小時100立方米以上。截至6月底,全市已完成積水點位改造33處。

標本兼治尚需努力

在采訪中,眾多有識之士認為,治理城市內澇需要標本兼治,久久為功。

“破解城市內澇難題非一日之功。今年我們將繼續推進排水設施能力提升,加強沿海沿江閘泵群建設,改造排水管網。同時,引入視頻分析技術,逐步實現智能識別城市內澇積水狀況;及時科學有效處置道路積水問題,制定沿江閘門啟閉應急聯動方案,完善應急人員及設備統一調度支援機制,全面提升區域排水防澇能力。”市水利局相關負責人說。

范云認為,為規范城市排水和再生水管理,保障城市排水和再生水利用設施安全運行,防治城市水污染和內澇災害,需要構建城市防洪排澇的多元主體合作機制。城市防洪排澇風險管控的復雜性決定了需要政府與社會、市場協同合作。因此,要建立健全相關職能部門、企事業單位、社會團體等多元主體合作機制,制定責權相匹配的管理責任制度。

“受全球氣候變化影響,短時突發性暴雨過程的不確定性正在逐步增強,傳統降雨預報應對城市內澇治理模式遇到了重大挑戰。”范云建議,建設城市地下給排水管網智能監測系統,運用數字化、智能化、系統化、可視化技術手段,研發具有災情快速模擬、城市防洪排澇能力核算、可視化情景推演、多主體協商研討的決策系統,提高城市防洪排澇風險管控水平。

“我們現在調蓄湖泊太少,江河聯通,沒法形成類似水漫灘這樣的蓄存體。眼睛不能只盯著排水管道,要努力擴大調蓄系統,從根子上解決問題。”陶俊認為,要切實采取長效措施,確保城市水體的調蓄規模和調蓄水位,保持和擴大城市水域面積。

來源:中國寧波網