暮春時節,走在銅鑒湖畔,蔥蘢的水草浮動水面蕩起層層漣漪,成群結隊的白眉鴨潛泳爭渡、唼呷有聲,一派生機盎然的愜意模樣。這里因水而美、與水共興,與杭州建設海綿城市息息相關。

2021年5月入選全國首批系統化全域推進海綿城市建設示范城市以來,杭州發揮“山水城”合一的自然本底優勢,從優先解決對人民群眾生活生產影響大的積水內澇等問題入手,創新打造“安瀾海綿、民生海綿、品質海綿、數字海綿”。截至2023年底,杭州海綿示范城市建設全面收官,累計建設海綿城市建設達標排水分區342.67平方公里,占建成區面積比例為41%;打造10個重點示范片區共24.64平方公里。

三年示范期間,杭州探索形成了具有本地特色、高效協同的海綿城市建設體系,涌現出了一批精品海綿示范項目。這吸引了不少中央媒體的目光。他們走進海綿城市建設一線,探尋杭州海綿的“生態密碼”。

“海綿+”理念落地生根多個海綿績效指標達到100%

海綿城市建設是系統工程,又與百姓生活息息相關,既考驗城市建設者的智慧,也彰顯城市管理者的功力。完善頂層設計、制定建設計劃、出臺管理辦法、項目有序落地……系統化全域推進海綿城市建設的每一步都涉及技術、法規、管理等一系列工作。

“杭州到底是怎么做的?”帶著這個問題,記者們與市海綿辦(市建委)展開深入交流。

“杭州市委、市政府高度重視海綿城市建設,成立了以市長為組長的海綿城市建設協調小組,并設立專門機構,配備專職人員,統籌推進全市海綿城市工作,從而讓‘海綿+’理念自上而下扎根到底,讓建設工作由點帶面全域鋪開”。市海綿辦(市建委)相關負責人介紹,組織架構成型后,杭州以“市級統籌、市區聯動、屬地管理、部門協同”的工作機制全力推進建設計劃。

錨定目標,一系列專項規劃、機制保障和配套制度漸次推出——市海綿辦(市建委)牽頭陸續編制了杭州市海綿城市專項規劃、海綿建設實施方案、排水防澇專項規劃、供排水專項規劃,市、區重點區域多層級的系統化實施方案編制等也順利完成。

去年,杭州海綿城市建設示范工作“四梁八柱”再添重磅一筆。《杭州市海綿城市建設管理辦法》于2023年10月1日起正式實施。這標志著海綿城市建設在杭州的立法進程不斷推進,保障了海綿城市建設依法行政和長效發展。

記者們對《辦法》的出臺表示認可:“這個好經驗值得宣傳和學習!”

這些規定和管理辦法要如何真正落到實處?市海綿辦(市建委)相關負責人向記者介紹,杭州充分發揮數字優勢,在既有杭州市城市內澇監測預警平臺基礎上,融合建設“杭州市海綿城市智慧管控平臺”。

該平臺以海綿系統化方案和專項規劃為指導,細化排水分區和指標,系統化布設新增監測設施,同時共享既有的水質、水位、泵閘站等各類現有數據信息,構建覆蓋全市的海綿城市監測體系,實現城市內澇預報預警、海綿城市重點區域和項目監測管控等應用生態場景,打造智慧海綿城市與城市內澇監測、預警、管理相結合的創新模式。

這套具有杭州特色、各方協同共建的“海綿體系”高效運作下,“海綿+”理念在杭州扎得深、滲得透,杭州的水也變得更加“聰明”“安全”——示范期間,城市黑臭水體消除比例已達到100%;市控以上地表水Ⅰ—Ⅲ類斷面比例為100%;城市內澇積水區段消除比例達到100%。

“海綿+”項目示范引領18個項目入選省級示范

理念先行,實踐落地,杭州全域推進海綿城市建設取得了一系列階段性成果。18個項目入選2023年度浙江省海綿城市示范性工程。

“這些‘海綿+’項目亮點是什么?”記者們來到銅鑒湖畔和運河亞運公園一探究竟。

海綿城市建設與防洪排澇相結合,大雨不內澇、防洪有底氣。銅鑒湖防洪排澇調蓄工程以銅鑒湖湖區恢復為基礎,擴展雨洪調蓄空間并結合水閘、泵站、分洪隧洞的配套設施建設,同步解決周邊轉塘排水分區超標雨水排放問題,提升片區整體排澇能力。

“銅鑒湖所處的之江地區,西北部都是山區,存在山洪風險,特別是梅汛和臺汛期,內澇問題會比較嚴重。此外銅鑒湖曾因礦山開采和水產養殖等原因,出現了面積縮小、水質渾濁等問題。”西湖區海綿辦相關負責人向記者介紹,銅鑒湖調蓄區及周邊節制閘的建設,不僅擴大了水域面積,防洪標準也從10年一遇提升到了20年一遇。

既能在洪水期發揮蓄滯洪水的功能,又能在平水期營造良好的河湖水環境,這就是杭州高效運轉的“大海綿”。

“我就住在附近的湖埠村,以前銅鑒湖水質很差,環境也不好,我們本地人都不要來的。現在環境好了,很多農家樂和民宿也開起來了,對村民來說就是致富增收的事。”西湖區雙浦鎮湖埠村村委會原主任孫永龍說。

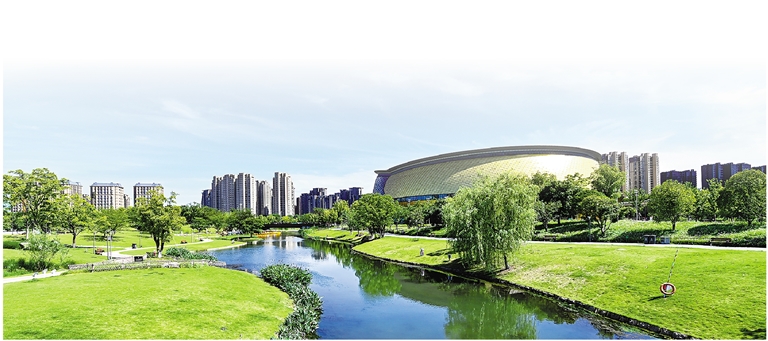

海綿城市建設與公園建設相結合,推窗即見綠、出門即入園。公園是城市的重要基礎設施,除了為居民提供休閑活動的公共空間,更是城市的綠色資產。位于拱墅區的運河亞運公園將促滲、滯凈、優排等手段融入設計中,設置了植草溝、下凹綠地、蓄水模塊、雨水泵站等“小海綿”,對場地雨水徑流進行最佳管理,并為周邊河道提供優質雨水水源。

記者們邊看風景邊提問:“公園的‘小海綿’都藏在哪里?”

“整個運河亞運公園有約6萬平方米屋頂綠化、約7.2萬平方米的透水鋪裝、約2.9萬平方米的下凹綠地,非傳統水源利用率達40%以上,年徑流總量控制率達到了98%。這個百分比的概念就是說,能做到雨水不外排,自我消納的同時還能承接周邊永興河、嬰兒港河及北莊河河流汛期的排澇功能。”華東勘測設計研究院城建院副總工許崢介紹,通過海綿城市建設,這里綠意盎然的環境已經成為名副其實的“人民群眾共享的綠色空間”。

亞運結束后,運河亞運公園場館及全民健身中心已服務市民約8.5萬人次。

“這里的路面原來都是透水鋪裝,難怪雨天也看不到積水,我家就在運河亞運公園邊上,兒子每天都要來這里玩玩滑板。”住在拱墅區雍榮華庭的吳女士說道。

從銅鑒湖等湖泊水系的“大海綿”到運河亞運公園等園林綠地的“小海綿”,隨著一個個項目建成投用、一個個示范片區逐漸擴大,杭州城市蓄水、滲水和涵養水能力持續提升,海綿城市不斷從理念落地成為實景,變成市民群眾可觀可感、觸手可及的安全感與幸福感。

“一江春水穿城過,群山七孤半入城,名湖濕地嵌其中,九曲水脈通貫融”,自古以來,杭州城市的發展就與水共生共榮。如今,超大城市里大小海綿聯動,一座“會喝水”“能呼吸”、有韌性的品質宜居之城正在不斷形成。

來源:杭州日報