城市作為生產生活行為最主要的聚集地,主導減緩和適應氣候變化已經逐漸成為一種共識。其中,如何提升城市韌性,降低自然和社會災害的負面影響成為了重要內容之一。日前,《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》(以下簡稱《決定》)中提到要建立可持續的城市更新模式和政策法規,加強地下綜合管廊建設和老舊管線改造升級,深化城市安全韌性提升行動。

當前,如何重建城市與自然相適應的空間格局?基于自然的城市生態韌性應如何體現?城市韌性提升對城市應對氣候變化帶來哪些影響?對此,本報記者專訪了北京大學建筑與景觀設計學院教授俞孔堅。

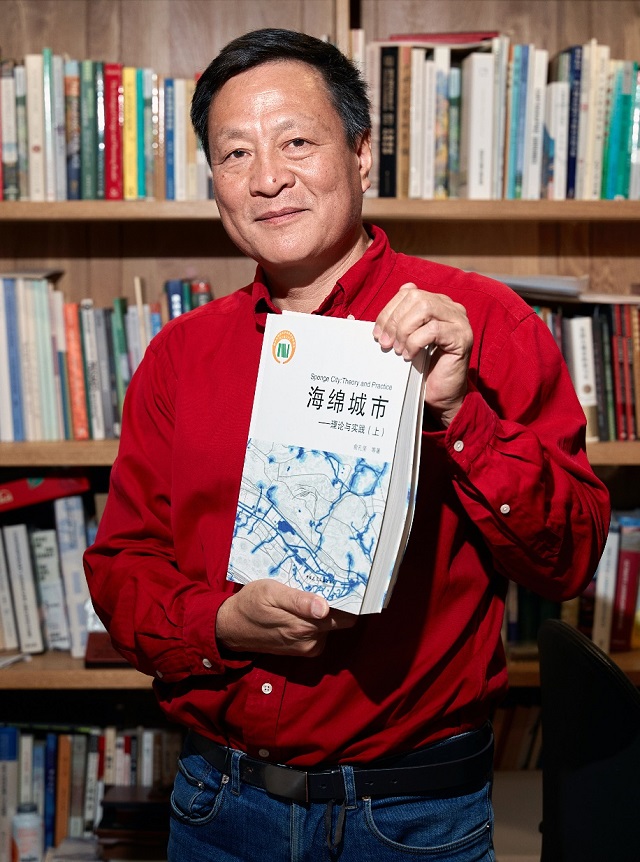

俞孔堅,哈佛大學博士,北京大學建筑與景觀學院院長,美國藝術與科學院院士,1997年回國,一直致力于國土生態安全和城鄉規劃設計的研究,系統提出了基于中國傳統生態智慧的海綿城市建設理念與方法,在250多個城市實踐,并向全世界推廣,成果獲美國國家設計獎、奧伯蘭德獎和世界風景園林界終身成就獎—杰里科爵士獎。被意大利羅馬大學和挪威生物科學大學授予名譽博士學位,為教育部長江學者特聘教授。

中國環境報:此前,《決定》中提到要深化城市安全韌性提升行動,國務院印發的《深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃》部署的4大任務之一就是城市更新和安全韌性提升行動。對此,您認為當前著重強調“城市韌性”具有什么樣的意義?

俞孔堅:隨著城市化的快速推進,城市面臨的挑戰日益復雜多變,包括氣候變化引發的極端天氣事件、自然災害頻發、資源短缺以及人口密集帶來的社會風險。在這樣的背景下,提升城市的韌性成為應對這些挑戰的關鍵所在。

首先,強調“城市韌性”,意味著我們必須讓城市具備更強的應對能力和恢復能力,特別是在自然災害和氣候變化面前。通過優化城市的基礎設施,尤其是基于自然的生態基礎設施,增強城市的防災抗災能力,我們能夠顯著減少極端事件對城市功能和居民生活的沖擊。通過建立一個更具彈性的城市體系,我們可以更從容地應對洪澇、熱島等氣候變化引發的事件,并確保城市能夠在災后迅速恢復運轉。

其次,城市韌性的提升與城市更新是密不可分的。在城市更新過程中,我們應當充分引入綠色基礎設施,優化城市的空間布局和功能配置,來提升城市的生態韌性和社會韌性。比如,通過海綿城市等生態基礎設施的建設,可以有效緩解城市內澇,改善城市的微氣候,提升水資源的利用效率,從而推動城市的可持續發展。

更重要的是,強調“城市韌性”體現了我們以人為本的發展理念。城市韌性的提升本質上是為了保障每一個居民的生命安全和生活質量的提升。在新型城鎮化的推進中,確保城市能夠有效應對各種風險,是實現以人為本、實現人民對美好生活向往的城鎮化的核心所在。

中國環境報:“城市韌性”中,基于自然的生態韌性具有什么樣的特點?自然生態的利用相比于傳統的工程設施具有怎么樣的優勢和不可替代性?

俞孔堅:“城市韌性”中基于自然的生態韌性具有獨特的系統性和全面性,這使其在應對氣候變化和提升城市韌性方面具備傳統工程設施無法替代的優勢。基于自然的解決方案通過整合生態系統的多重功能,不僅提供了單一的工程手段難以實現的綜合生態系統服務,還能長期為可持續地應對環境變化和社會需求提供保障。

自然生態系統的最大特點在于其系統性和全面性。相較于傳統的“灰色”基礎設施,自然生態系統能夠同時提供多種生態服務,兼有減緩與適應雙重功能,不僅能夠在短期內應對氣候變化帶來的極端天氣,還能長期改善城市的整體環境質量。例如,城市中的濕地、森林和綠地不僅可以緩解洪水、干旱和熱島效應,還能通過碳匯功能減少溫室氣體排放,并提高城市的生物多樣性。海綿城市理念通過增加城市的綠地和水體,既能吸收和存儲雨水,減緩內澇問題,又能在干旱時釋放水分,凈化水質,滋育生境,幫助城市適應氣候變化,減少城市維護開支。

利用生態的力量,我們可以實現更生態宜居、高效、富有魅力、和更可持續的城市發展模式。因此,在提升城市韌性的過程中,基于自然的生態韌性不僅是必要,更是實現長期可持續發展的必由之路。

中國環境報:如今,在應對氣候變化的工作中,多個城市已經印發城市適應氣候變化行動方案,也有很多城市已經開始著手相關城市改造行動。在您看來,城市建設應當如何適應氣候變化?在這個過程中,有哪些重點方面需要注意?

俞孔堅:城市建設中要有效應對氣候變化,實現真正的可持續發展,必須在“減緩”“適應”和“社會變革”這三方面齊頭并進。

其中,“減緩”是控制氣候變化的根本措施,也是應對氣候變化的首要步驟。當前,許多城市已經從能源結構調整、建筑節能改造、交通系統優化等方面采取了措施。然而,僅僅依靠減緩措施并不足以完全應對氣候變化帶來的各種挑戰。

而“適應”,就是增強城市應對氣候變化的能力,確保城市在面對氣候災害時能夠迅速恢復正常運作。例如,海綿城市的建設就是城市適應氣候變化的手段之一。同時,我也認為,海綿城市的理念不應僅局限于城市綠地和小范圍,而應擴展到“海綿國土”和“海綿流域”的層面,甚至海綿地球。

在“海綿國土”的框架下,整個國家的自然環境和土地利用都需要統籌考慮,通過系統性的規劃和管理,實現水資源的生態化、高效調蓄與利用,減輕洪澇災害的威脅,改善生態環境。“海綿流域”則要求將整個流域視為一個整體,通過基于自然協調上下游地區的水資源管理和生態保護,增強流域的整體韌性。通過在更大范圍內的實踐,我們可以更有效地應對氣候變化,提升國家整體的生態安全和可持續發展能力。

除此之外,我認為氣候變化不僅是一個環境問題,還是一個深刻的社會問題。因此,從根本上轉變生產生活方式,即以綠色生活方式為核心的“社會變革”是必不可少的。這里包涵了教育、文化、政策等各個方面的變革,是應對氣候變化的長期策略。我想,社會改變的核心在于,它能夠引導人們從根本上轉變與自然的關系,使人與自然的關系更加和諧。

中國環境報:您剛剛也提到了海綿城市,我們也知道您在過去30年來,一直深耕“海綿城市”和海綿國土的規劃和工程實踐領域。在您看來,“海綿城市”的建設為城市提升生態韌性帶來了哪些經驗?在當下全球范圍內各種極端天氣頻發的情況下,“海綿城市”建設給城市的發展、人們的生活帶來了什么樣的改變?

俞孔堅:“海綿城市”的建設為提升城市生態韌性提供了重要經驗,其核心在于通過“源頭分散滲蓄,過程減速消能,末端彈性適應,給水以空間”的策略,系統性地解決城市化帶來的水資源短缺、洪澇災害、面源污染和城市熱島及城市公共空間等一系列問題。這一策略通過恢復和強化自然的水文循環,使城市在面對極端天氣和氣候變化的挑戰時,能夠更有效地適應和減緩水災害的影響。

在全球范圍內極端天氣頻發的背景下,海綿城市通過基于自然的雨水管理方式,大大增強了城市的防洪能力,彌補了傳統“灰色”基礎設施的局限性的同時,海綿城市的建設還通過綜合提升生態系統服務,顯著改善了城市微氣候,有效降低了城市熱島效應,降低水土和污染水平,提供更多的休憩空間,使得城市更加宜居,全面提升了城市的生態、社會和經濟效益。

圖片說明:海南省海口市美舍河通過生態化的設計將灰色基礎設施改造成富有韌性的綠色基礎設施。(采訪對象供圖)

中國環境報:在您看來,城市韌性提升、適應氣候變化建設等工作的推進帶來了哪些新的機遇?您對今后相關建設工作有什么建議?

俞孔堅:在我看來,城市韌性提升和適應氣候變化的建設工作中的機遇,不僅體現在技術創新和產業發展方面,也體現在社會治理模式的變革上。

首先,技術創新是一個重要的機遇。隨著對氣候變化的認識加深,越來越多的綠色技術和解決方案應運而生,例如可再生能源的廣泛應用、智慧城市技術的推廣以及基于自然的解決方案的創新。這些技術的應用,不僅可以有效減少碳排放,提升城市的環境質量,還能為經濟發展注入新的動力,創造大量的綠色就業機會。

其次,適應氣候變化的建設工作也推動了社會治理模式的創新。韌性城市的建設需要政府、企業、社區和市民的密切合作。這種多方參與的治理模式有助于增強城市的整體適應能力,使其更好地應對未來的挑戰。同時,公眾的廣泛參與和意識提升,也將推動更具可持續性的生活方式的普及,形成一個更具韌性和適應力的社會。

對于未來的城市的建設工作,我認為,首先要繼續深化基于自然的解決方案。這些解決方案不僅能夠提供長期的生態和經濟效益,還能夠增強城市在面對不確定性時的韌性。

其次,要強化規劃和設計的前瞻性和靈活性。我們需要在城市規劃和設計中預留足夠的空間和彈性,以應對未來可能出現的各種氣候變化情境。

再次,要注重社會和文化的變革。在提升城市韌性的過程中,公眾的意識和生活方式的改變至關重要,包括價值觀和審美觀,出行方式、日常的衣食住行習慣。通過教育和宣傳,可以讓更多的人了解氣候變化的影響和應對措施,并積極參與到相關建設工作中來,這將為韌性城市的建設和城市適應氣候變化,奠定堅實的社會基礎。

來源:中國環境